ブログ

ドローン物流「フェーズフリー」の進め方 – 令和6年能登半島地震での支援活動を経て

私たちがこれまで推進してきた新スマート物流「SkyHub®︎」は、令和6年能登半島地震や同年9月に発生した奧能登豪雨災害におけるドローン配送の支援活動を経て、防災という観点からも注目度が高まっています。今回は、ドローン物流の「フェーズフリー」という考え方や、自治体がフェーズフリーを進めるために必要なことを解説します。

国内初、災害時にドローンを活用し目視外自動航行で物資を配送

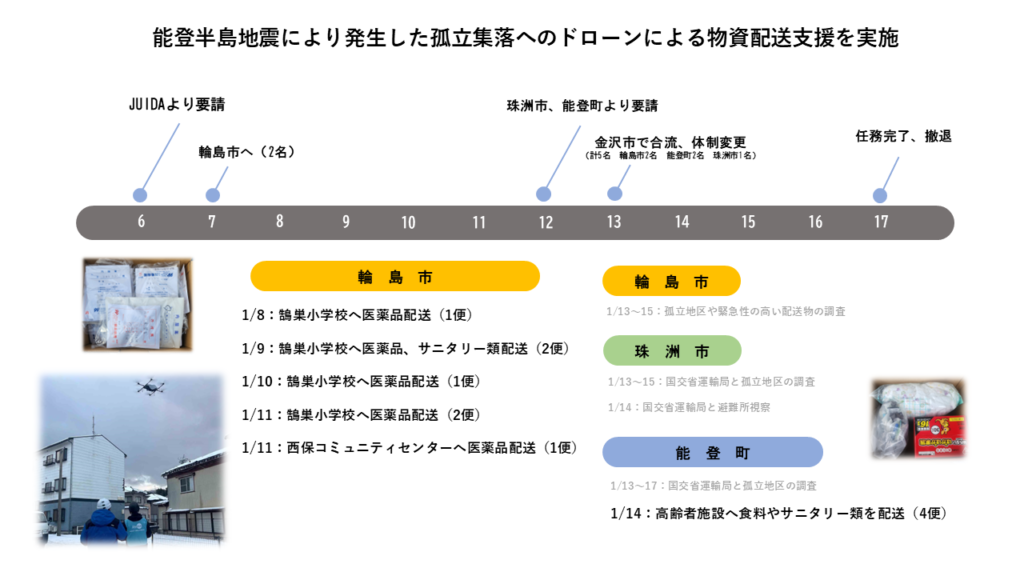

令和6年1月1日に発生した能登半島地震での支援活動は、ドローン物流「フェーズフリー」の原点となりました。1月6日、エアロネクストと子会社のNEXT DELIVERY(以下、エアロネクストグループ)は、DMAT(災害医療派遣チーム)からの要請を受けたJUIDA(一般社団法人日本UAS産業振興協議会)からの依頼を受けて、被災地へ出動しました。目的は、「孤立集落への緊急物資のドローン配送」です。

当社の災害時対応についての考えは、「DMATからの要請があれば、最優先で即時出動する」。1月6日にDAMTからの出動要請だと分かった瞬間に活動を開始し、1月7日から17日の11日間、石川県輪島市をはじめとする発災直後の被災地において、国内初*となる災害時にドローンを活用し目視外自動航行で物資を配送する支援活動を行いました。(*当社調べ)

しかし、DMATからの出動要請にも関わらず、現場はそれどころではありません。さまざまな人・情報・モノが錯綜するなか、現場スタッフの方々は人命に関わる様々な差し迫った対応に追われてパンク状態で、「ドローンなんて使えないものは後にしてくれ」といった応答だったのです。

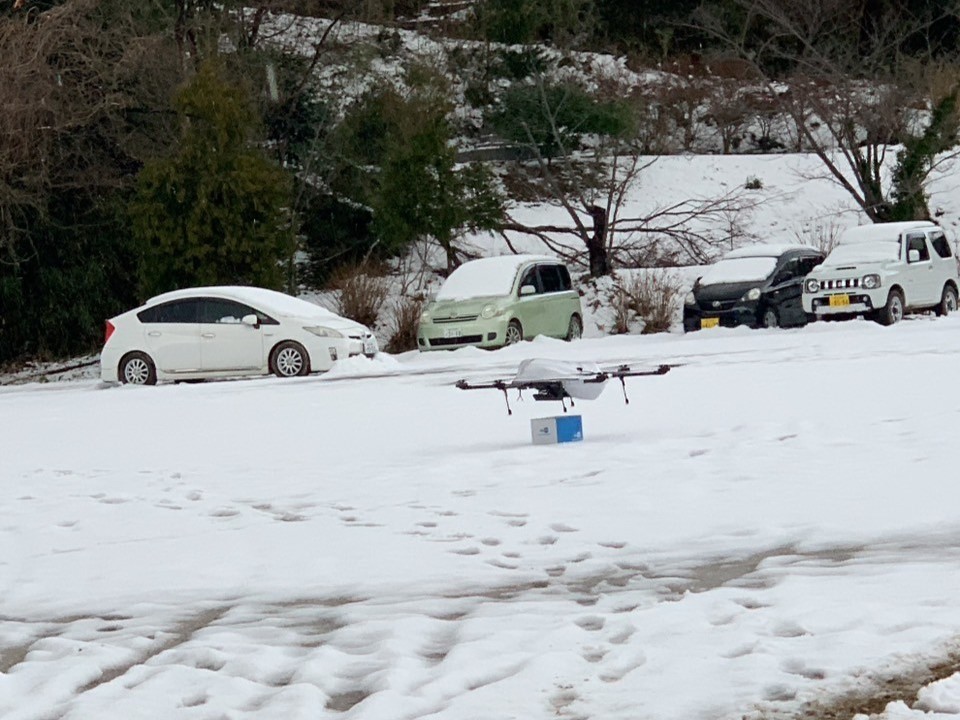

物流ドローンとは、片道約10kmの範囲で遠隔地から自動航行して、5kg程度の荷物を置き配できる最新テクノロジーで(エアネクストが開発した物流専用ドローンAirTruckの場合)、薬のように軽いものなら1度に大量に運べますし、最小人数で自動で飛ばせるという利便性を活かしてピストン輸送すれば、荷物の総量を増やすこともできるのですが、こうした有用性はあまり認知されておらず、処方薬のドローン配送についても当初は、DMAT現地スタッフや被災者の方々も半信半疑でした。

「本当にドローンで薬が届くんだ」。初フライト直後には認識が一変し、翌日はご依頼が殺到しました。運航部責任者の青木は、「誰も薬を届けてくれない。このまま死ぬわ」と話していた高齢者に処方薬をドローン配送したときに受信した「ありがとう」のLINEを、今でも鮮明に記憶していると言います。

混乱を極めていた発災直後の被災地で、なぜ私たちがいきなり物流ドローンを飛ばせたのか。それは、これまで全国10カ所以上で新スマート物流「SkyHub®︎」を導入してきたなかで培った知見や、運航部はもちろん組織全体としての強固な連携体制があったからこそ。被災地においても、従来の平常時と同じように活動することができました。

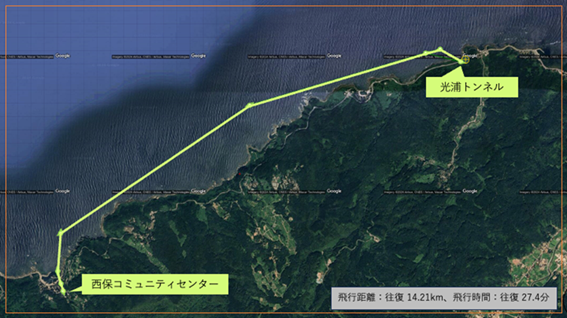

現地では運航部の青木が、災害対策本部などで情報を集めてすぐに孤立地域を特定し、現地を歩いて訪問して「注文後どこかで止まっている処方薬を避難所へ届けてほしい」というニーズを把握し、遠隔地にいる運航部や企画部のメンバーのサポートを得ながら、航空局、国土交通省、自治体などとも連携し、また現地では自衛隊との連携を図って、可能な限り速やかにかつ安全にドローン配送を行いました。

まさに平常時の取り組みが、災害時に生きたときでした。国土交通省や石川県庁など、関係機関との連携窓口を一手に引き受けた企画部の近藤建斗は、「それまでも防災でも活用できるという話はしていたが、具体的なソリューションにまでは落とし込めていなかった。能登半島地震を機に防災観点でのソリューションを構想するようになった」と当時を振り返ります。

実際の被災地での活動を経たからこそ、「物流ドローンは災害で役立つ」と確信するに至り、そのために解決するべき多くの課題についても現場感を伴って把握することができ、現在の自治体への普及活動につながっています。

平常時と災害時を区別しない「フェーズフリー」

支援活動後には、新スマート物流SkyHub®︎を共同で開発し推進してきたセイノーグループと、振り返りを行いました。両社の被災地での活動を統合することで、幹線から共同配送していく重要性など、災害時の物流全体について広く深く考えることができ、「末端の孤立集落・避難所から入口の物資拠点までのデジタル化が大きな課題であること」などが浮かび上がってきました。

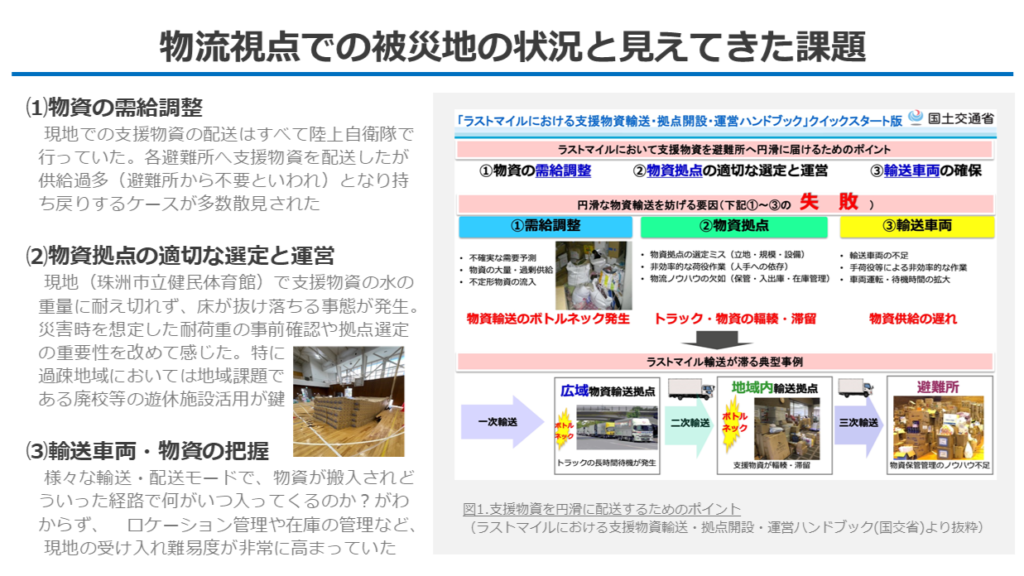

例えば、被災地では分散した物資拠点の備蓄状況を共有・確認する手段がなかったため、支援物資を適切に供給すること自体が困難でした。また道路が寸断されているため、物資は自衛隊員が徒歩2〜5時間かけて運んでいました。「陸送がだめならドローンを使って空送で」という発想はなく、ドローンの有用性に対する認知もほぼありませんでした。さらに避難先の情報も分断されていたため、必要物資やその緊急性の把握も難航していました。その結果、せっかく届けた支援物資を避難所から不要といわれて持ち戻るケースが散見され、支援物資の水の重量に耐えきれず物資拠点の床が抜けてしまうという事態も発生していました。

そこで注目したのが、「フェーズフリー」。「平常時と緊急時を区別しないで、防災インフラを整える」という考え方です。物流において具体的には、広域物資輸送拠点への1次輸送、域内輸送拠点への2次輸送、避難所への3次輸送と、全体的な効率化を図ることで、⑴物資の需給調整 ⑵物資拠点の適切な選定と運営 ⑶輸送車両・物資の把握という体制を平常時から整えつつ、加えて物流のDX(データ連携基盤、ドローン運航)を推進することによって、災害時も平常時と同じ物流インフラとデジタル技術を活用した迅速かつプッシュ型の支援活動が可能になるという構想です。

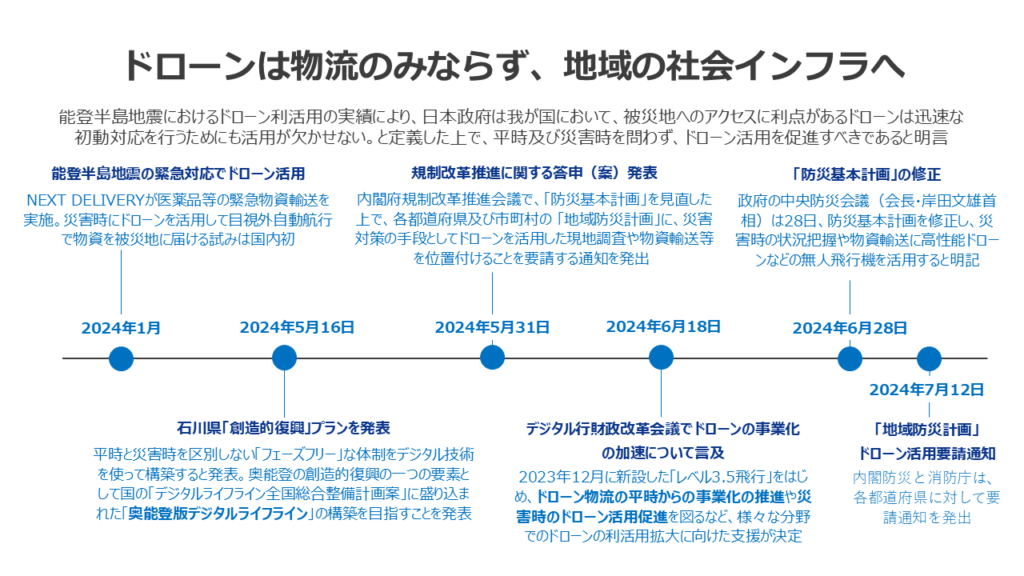

その後、エアロネクストグループは、能登半島地震の支援活動の詳細を記録したレポートを2024年3月に作成し、企画部の近藤が主導して政府や、航空局や国土交通省などの行政機関、全国の自治体に情報提供するなど働きかけ、フェーズフリーの実現に向けて早期から尽力してきました。

こうした動きの中で、内閣府(防災担当)及び消防庁は2024年7月12日、各都道府県及び市町村における関係主体 (例:自主防災組織、民間企業)が災害時に地域特性を踏まえつつドローンを迅速かつ的確に活用できるよう、必要に応じ「防災基本計画」を見直した上で、「地域防災計画」に、災害対策の手段としてドローンを活用した現地調査や物資輸送等を位置付けることを要請する通知を発出しました。

これを受けて、いま全国の自治体では、「平常時及び災害時を問わずドローンを活用し、地域物流及び地域防災の事前強化を図る」という取組が、一気に始まろうとしているのです。

「SkyHub®︎ Emergency Package」とは

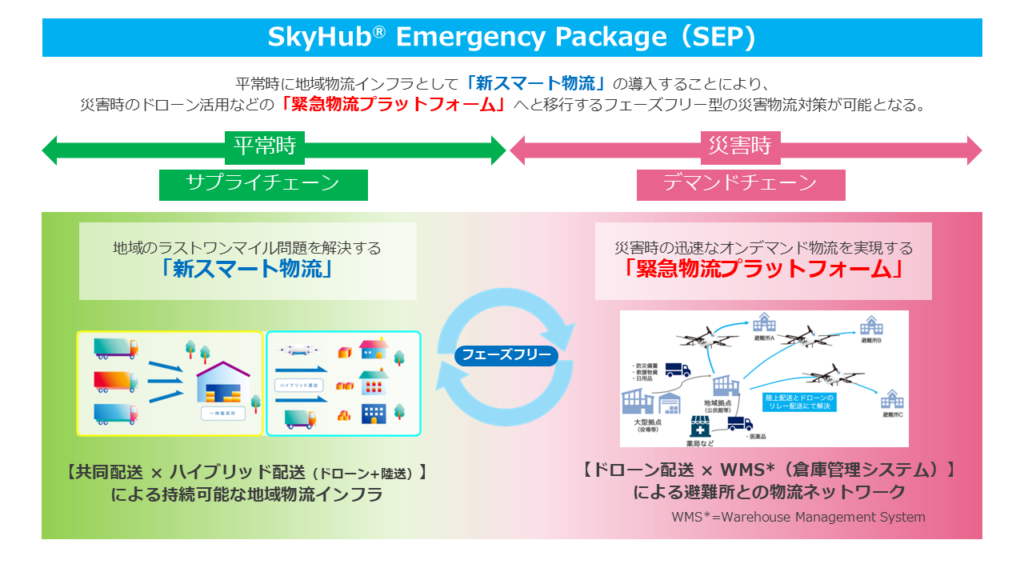

ここで役立つのが、エアロネクストグループとセイノーグループが新たに共同開発した「SkyHub®︎ Emergency Package」です。これは、私たちがもともと推進してきた新スマート物流「SkyHub®︎」を、災害時の緊急物流プラットフォームにも転用するという新しいソリューションで、「フェーズフリー」の考え方に基づいています。

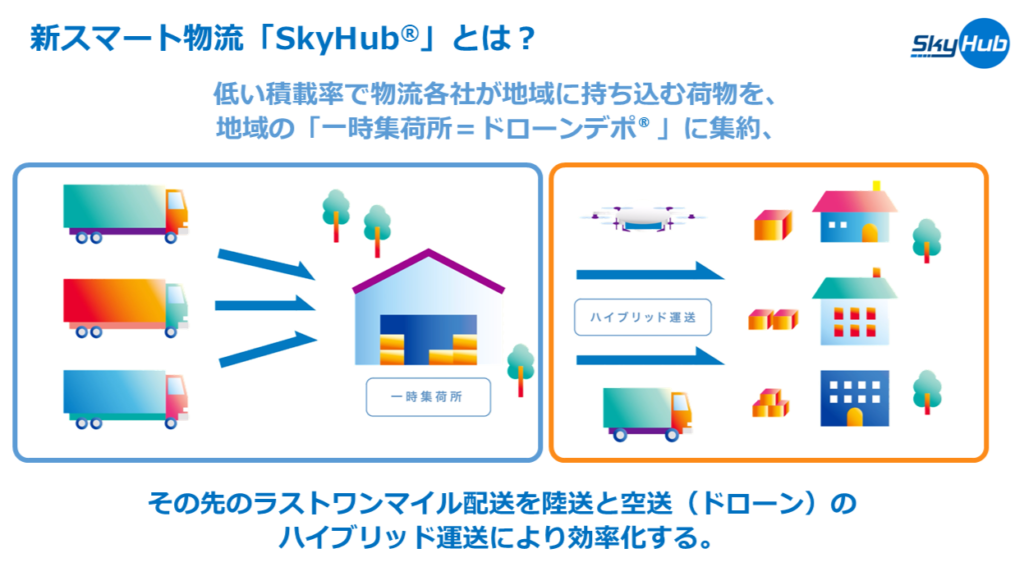

SkyHub®︎とは、低い積載率で物流各社が地域に持ち込む荷物を、「共同配送」も含めて効率化を図りながら地域の「一時集荷所=ドローンデポ®」に集約し、その先のラストワンマイル配送を陸送(トラック)と空送(ドローン)の「ハイブリッド運送」によって効率化するという新たな物流サービスです。同時に、デポに集約した物品の在庫管理や運送管理にはデジタル技術の活用が欠かせないため、「地域DX」を推進する原動力にもなります。

つまり、SkyHub®︎を導入することによって、持続可能な地域物流インフラと災害時の緊急物流プラットフォームを並行して整備することができ、SkyHub®︎ Emergency Packageから始める場合は、防災インフラの強化より着手しながら、平常時サプライチェーンの強靱化も図れるというわけです。過疎化や孤立集落の点在という地域課題を抱えがちな日本全国の基礎自治体にとって、防災と物流を別々に検討するダブルコストを回避しながら、防災と物流の両方をアップデートしていける、非常に合理的な方法だといえます。

長野県木曽郡における「SkyHub®︎ Emergency Package」導入事例

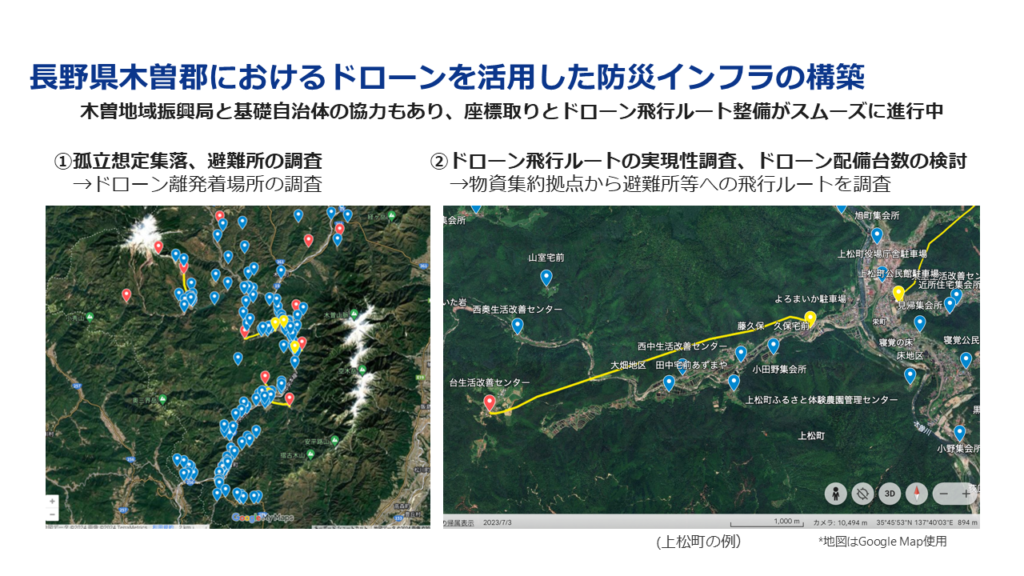

現在、自治体からの「SkyHub®︎ Emergency Package」の問合せが急増しつつありますが、基礎自治体として先進的に導入を進めているのが長野県の木曽郡です。自治体との連携推進を担う企画部の近藤は、「自治体さんの取組としては、いきなり何かものを導入するというよりも、まずは計画を立案することが求められるので、地域の防災計画にドローン配送について明記することから始めましょうと提案している」と言います。

木曽郡では、「令和6年度 木曽郡におけるドローンを活用した災害対策インフラ整備業務委託」に採択され、郡内でのドローン活用、災害時の迅速な支援につながる取組として、木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、長野県、木曽広域連合、エアロネクスト、NEXT DELIVERYが共同でドローンインフラ整備を進めています。

具体的な主な施策は、ドローン配送ルートの開通と、離着陸座標の設定です。自治体が保有しているハザードマップをもとに、例えば災害時に孤立が想定される、ヘリコプターの着陸に必要な一定の空間を確保できない、といった一定の条件に該当する場所から優先的に、ドローン配送の環境整備を進めているところです。

そして、本年1月28日には、上松町、大桑村、南木曽町において、災害時対応を想定して、災害時に孤立集落となり得る地域に災害支援物資を配送するドローン配送を実施しました。

ここにまさに、私たちが能登半島地震の支援活動で得た知見が結集しています。当時は、ドローン配送のニーズがある孤立集落を特定できても、着陸場所を決められない、現地の様子が分からない、飛行ルートも未開通で、すぐにドローンを飛ばすことができませんでした。運航部の青木らが、危険を犯して(自己責任で)孤立地域をなんとか訪問し、飛行の準備を整えたという経緯があります。

青木はそこで、「災害時は1時間の遅れが人命を左右することも、大袈裟ではなくあり得る」と痛感したと言いますが、予め着陸地点の座標を設定し、飛行ルートを開通しておけば、孤立地域を訪問せずともドローンを飛ばすことが可能になり、人命救助に向けた最低限の備えになるのです。

けれども、それらを「決めておく」だけでは、もしかしたら「飛ばす」ことは難しいかもしれません。ましてや防災協定を締結しただけの、現地には疎いドローンのプロが遠方にいるだけでは、ほとんど役に立たないだろうと断言できます。

「ドローンを飛行させるためには、着陸場所が平坦なのか、電線はないか、草が生えていないか、電波状況はどうかなど、地図上では分からない現地のリアルタイム情報が必須になる。また、自衛隊の災害救助活動を妨げることなくドローン配送を行うためには、空域の調整などさまざまな配慮や行動も不可欠だ。地域の人同士のつながりや土地勘もある人が、ドローン配送の現地マネジメントを担えるよう、事前に体制を整えておくことが重要になる」と青木は指摘します。被災地での支援活動を経験したからこその見解です。

「SkyHub®︎ Emergency Package」では、まずは孤立想定地域を特定し、着陸地点座標を設定したうえで、人や民家の上空を飛ばない「レベル3.5」の飛行ルートを開通しますが、その後は可能な限り日常的にドローン配送を行うことを目指します。地域の方が協働して定期運航していれば、万が一の災害時には迅速に支援活動を行えるうえ、住民の方にいつもと同じサービスを提供できるという、大きな安心安全につながると考えています。さらに、ドローンの飛行ルートを地図上に表示して自治体が保有していれば、災害時の自衛隊との調整も非常に円滑に図れるでしょう。」

山梨県庁に学ぶ、「防災と物流を統合」した都道府県にできる旗振りとは

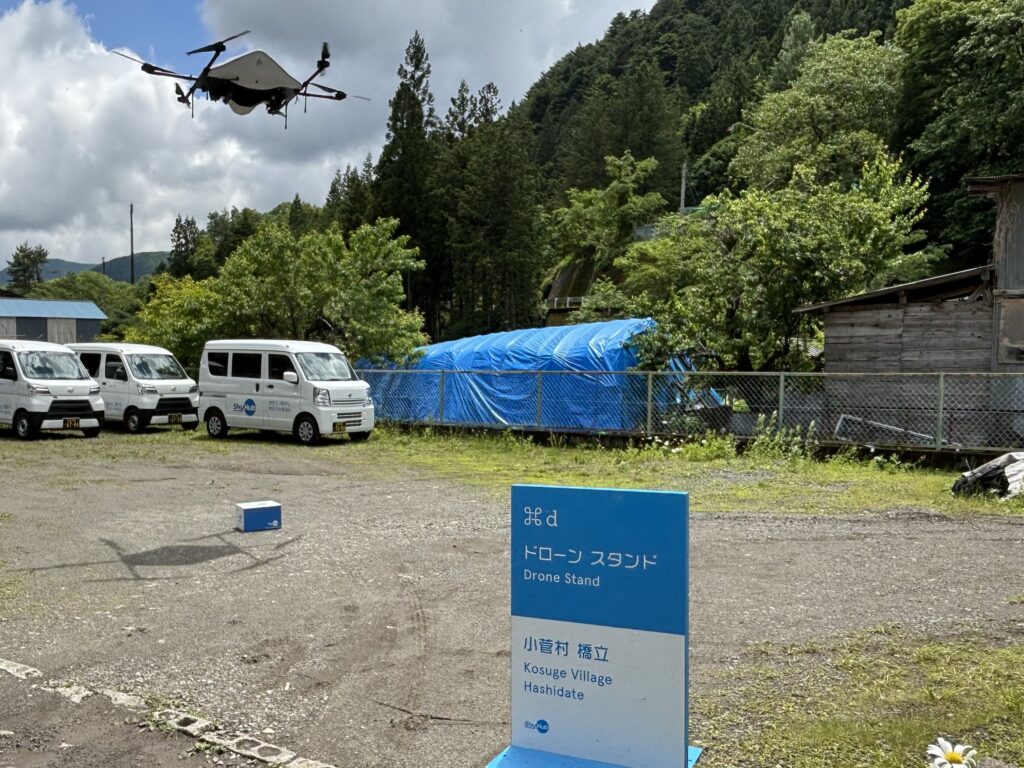

また、「SkyHub®︎ Emergency Package」の導入に向けて、都道府県として先進事例になりつつあるのが山梨県です。エアロネクストグループは、3年前に山梨県の事業に採択されて小菅村でSkyHub®︎をスタートしたご縁から、山梨県出身でもある企画部の近藤が主体となって、山梨県庁の知事直下に設けられた横断組織である知事政策局 新事業チャレンジ推進グループ 政策企画監の齊藤浩志氏をはじめとする皆さんと、「地域物流の課題解決」と「防災インフラの整備」という両面から、密に情報共有や連携を図ってきました。

実はもともと、災害時に孤立に陥るリスクを抱える集落が、県内に約500箇所も「点在」しているという課題意識がありました。このため、2022年には山梨県内を拠点とする物流事業者である富岳通運と協定を締結して、同社が県内に新たに整備した大型物流拠点「山梨中央ロジパーク」を、災害時には山梨県が利用することを定めるなど、防災体制の充実も積極的に進めており、こうした下地があった上で能登半島地震を経て、私たちとの取組も一気に加速しました。

小菅村にも何度も視察に訪れたことがある齊藤氏は、県内の自治体や事業者にSkyHub®︎を紹介し私たちとの接点を作るなど、さまざまな側面的支援をしてくださいましたが、「田路代表取締役や近藤さんからはよく、普段飛ばしてないといざとなった時に飛ばせないと伺っており、私もそう思う。フェーズフリーという考え方で、平常時は物流として使いながら、災害時は災害支援の物資輸送にも使えるという体制をとっておくことが非常に大事ですよね」と言います。

富岳通運株式会社、セイノーラストワンマイル株式会社、株式会社NEXT DELIVERYは2024年6月28日、SkyHub®の山梨県全域への拡大と災害発生時のフェーズフリーな防災インフラづくりに向けた業務提携契約を締結しました。富岳通運は、SkyHub®︎のノウハウやツール、オペレーションのライセンス提供を受けられる、SkyHub®︎ Provider License契約事業者でもあります。

また、山梨県、エアロネクスト子会社で物流スタートアップの株式会社NEXT DELIVERY、セイノーラストワンマイル株式会社、富岳通運株式会社は2024年8月28日、山梨県におけるフェーズフリーな地域物流インフラの構築に向けた連携協定を締結しました。まさにこれから、SkyHub®︎を「フェーズフリー」な地域物流インフラとして活用していく取組が、山梨県全域に広がろうとしています。

一方で、物流の「2024年問題」に対しては、物流機能を将来にわたって維持し、行政や事業者、県民の皆さんの主体的な取り組みを促すため、「物流基盤の強化に関する条例」を定めました。また、市町村と連携して宅配ボックスの購入へ助成を行うとともに、2024年問題の県内への影響や県内物流事業者の特性などを明らかにするため、物流事業者と荷主企業の計600社にアンケートを行う「物流調査」も実施しています。

今後は、物流調査の結果や事業者へのヒアリングから得られる現場の声を生かし、効果的な施策を検討していく予定とのことで、「都道府県の動きとしては全国的にも珍しいのでは」と齊藤氏は言います。

なぜ、山梨県ではこのような「防災と物流を統合」した旗振りが可能なのか。最近では他県より相談を受けることも多くなっているそうです。

齊藤氏は、「フェーズフリーの取組は、防災、物流、スタートアップ支援など、切り口が複数あり、どの部署で受けるべきか自治体としては悩ましいと思う。いずれにせよ、複数の部署間で密に連携を取っていかなければならないので、どこかが腹をくくってやるぞと音頭をとって進めることが重要ではないか。我々のように知事直下の横断組織があると動きやすいかもしれない。また、スタートアップ支援の観点から大切にしてるのは、最初から予算をとって事業を行うことは難しいとお伝えした上で、側面支援的なことは惜しみなくスピーディに提供しつつ、よいタイミングでさらに連携ができるよう模索し続けることですかね」と言います。

また、「国から地域防災計画の中にドローンを活用した現地調査や物資輸送等を位置付けるよう要請されているので、防災という切り口から進める自治体が増えていく流れになるのではないか」と指摘したうえで、「能登半島地震を契機として形になったSkyHub®︎ Emergency Packageは、物流と防災の両面の課題に対するソリューションとして非常に意義あるもの思う。もちろん山梨県内でも広げていきたいし、全国の過疎地域など課題を抱えている地域に広がっていくよう、我々にできることがあれば喜んでお手伝いさせてもらうつもり」と話してくださいました。

フェーズフリーの実現に「SkyHub®︎ Emergency Package」が最適な理由

最後に、フェーズフリーの実現に向けて、SkyHub®︎ Emergency Packageが最適な理由をお伝えします。能登半島地震や奧能登豪雨災害という、被災地での支援活動を行った経験をしっかりと反映させたソリューションであることはもちろんですが、そのベースにあるSkyHub®︎を地道に拡大してきた3年間の積み上げが、非常に大きいと自負しています。

これまでに、一時集荷所=ドローンデポ®を開設したSkyHub®︎導入地域は、全国9か所に拡大し、ドローン配送の累計回数はもうすぐ3,000回に迫ります(2025年1月現在)。この飛行回数は、当初の私たちの目標である「最低10,000回」には程遠いものではありますが、国内では圧倒的トップだと思います。(詳細はこちらをご覧ください。)

また、飛行ルートの開通は全国で300ルート近くにのぼります(2025年1月現在)。「レベル3.5」の無人地帯上空飛行とはいえ、航空機とは異なり150m未満の低空を飛行するドローンは有事にはすぐに墜落してしまうので、グラウンドリスクを最大限考慮したルート設計をしていますし、これまで無事故です。

そして最大の強みは、すでに遠隔運航管理体制が確立されていることです。前述した通り、災害時には現地入りすら容易でないケースが多いです。遠隔地からのサポートを受けながら現地の人員だけでドローン配送を実施できる体制を、予め整えておくことが必要になりますが、これには遠隔管理管理の技術は不可欠です。

私たちは、すでに全国10か所のドローンデポ®について、小菅村から遠隔で飛行できる体制を整備しました。また現地では、機体の動作チェックや日常的なメンテナンスをできる人員を雇用して育成しているので、災害時に緊急用務指定空域に指定された場合でも、平常時と同じように遠隔からドローン配送を行うことができます。

さらに、災害時には遠隔地にいるリモートパイロットが現地の支援に専念することになるため、複数機の同時運航体制も不可欠ですが、エアロネクストグループでは、小菅村にいるリモートパイロットが1人で最大5機の複数機運航管理を実施しており、万が一リモートパイロットが緊急対応に追われた場合の、バックアップ体制も構築しています。

余談になりますが、私たちの運航チームには、航空局出身で管制官の経験を持つ者や、山梨県警でヘリコプターのパイロットをしていた者も新たに加わりました。各自のバックグラウンドを活かして、遠隔地からの複数機同時運航管理の品質向上を図るフェーズに入っており、こうした社会実装の実績をもとに国とも密にコミュニケーションしているので、自治体のみなさまにも最新の情報をお伝えできると考えています。

災害時対応はこれまでボランティアがほとんどだと思います。けれども、それでは企業は活動を継続することができませんし、予算がないがために最初から思考停止状態に陥ってしまうことも少なくありません。防災インフラ整備の必要性が叫ばれるいまこそ、財源確保の方法まで含めて、基礎自治体、都道府県、国とも連携しながら、持続可能な体制づくりを実現していきたいと思います。